Kamu mungkin sudah tak asing lagi dengan lembaga independen yang mewadahi para ulama bernama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Adalah Buya Hamka, sosok perintis sekaligus Ketua MUI pertama. Lantas, seperti apakah perjalanan hidupnya? Jika penasaran, simak biografi Buya Hamka di sini!

- Nama

- Prof. DR. H. Abdul Malik Karim Amrullah (Buya Hamka)

- Tempat, Tanggal Lahir

- Tanjung Raya, 17 Februari 1908

- Meninggal

- Jakarta, 24 Juli 1981

- Pekerjaan

- Ulama, Sastrawan, Pengajar, Politikus

- Pasangan

- Siti Raham (m. 1929–1972), Siti Khadijah (m. 1973–1981)

- Anak

- Rusydi Hamka, Irfan Hamka, Aliyah Hamka

- Orang Tua

- Abdul Karim Amrullah (Ayah), Safiyah (Ibu)

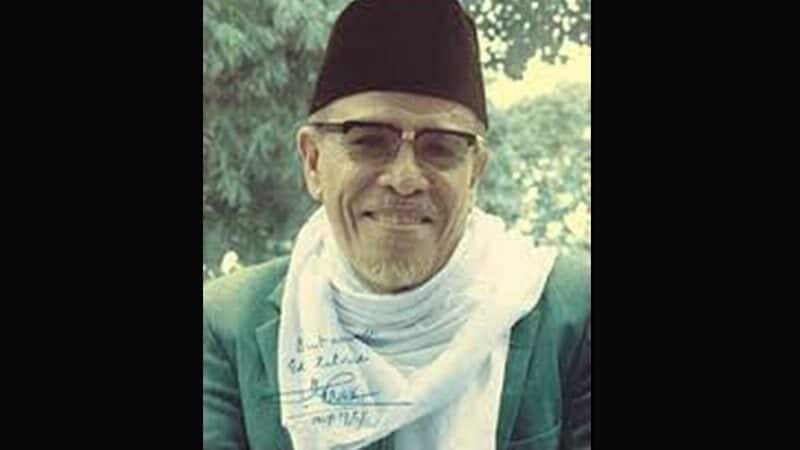

“Membaca buku-buku yang baik berarti memberi makanan rohani yang baik.” Kalimat tersebut adalah quotes bijak Buya Hamka yang paling menggambarkan dirinya. Pasalnya, ia adalah ulama sekaligus sastrawan yang sangat gemar membaca dan berkelana. Jika kamu ingin tahu dengan kisah hidupnya, artikel biografi Buya Hamka ini siap membantu menjawab keingintahuanmu.

Meski sudah tiada sejak tahun 1981, Buya Hamka tidak benar-benar mati. Ia tetap hidup melalui karya-karyanya. Buktinya, novel karyanya diangkat menjadi sebuah film, yakni Di Bawah Lindungan Ka’bah (2011) dan Tenggelamnya Kapal Van der Wicjk (2013). Bahkan, kisah hidupnya juga diabadikan dalam sebuah film berjudul Buya Hamka (2020) yang diperankan oleh Vino G. Bastian.

Dengan demikian, namanya kian dikenal oleh lintas generasi dan mungkin membuat orang-orang mencari tahu biografi Buya Hamka. Walaupun kini lebih dikenal sebagai sastrawan yang menulis beberapa novel roman, dulu dirinya lebih dikenal sebagai ulama terbaik di Indonesia yang pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975.

Ia sempat mengisi ceramah di stasiun radio milik pemerintah alias Radio Republik Indonesia (RRI). Tak hanya itu, dirinya juga pernah mengisi ceramah pada acara televisi yang disiarkan di TVRI. Bahkan, ia pernah disebut sebagai kebanggaan Asia Tenggara oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak.

Tak perlu berlama-lama lagi, buat kamu yang sudah tidak sabar ingin membaca biografi Buya Hamka, langsung saja simak artikel ini, yuk! Informasi seputar kehidupan pribadi, perjalan karier, hingga akhir hayatnya, telah kami rangkum di bawah ini. Selamat membaca!

Kehidupan Pribadi

Topik pertama yang akan dibahas di artikel biografi ini adalah kehidupan pribadi Buya Hamka, mulai dari masa kecil, pendidikan, hingga pernikahannya. Seperti apa kisah kehidupannya? Simak langsung ulasannya di bawah ini.

1. Masa Kecil

(Sumber: Wikipedia Commons)

Sewaktu kecil, nama panggilan Buya Hamka adalah Malik. Ia merupakan anak sulung dari empat bersaudara yang lahir pada 17 Februari 1908 di Nagari Sungai Batang, Sumatra Barat. Ayahnya, Abdul Karim Amrullah atau akrab disapa Haji Rasul berprofesi sebagai ulama yang menentang tradisi dan ajaran tarekat.

Haji Rasul menikah dengan Safiyah, ibu Hamka, setelah istri pertamanya yang bernama Raihana meninggal dunia di Makkah. Safiyah sendiri adalah adik dari Raihana. Sebelum menikah dengan Haji Rasul, Safiyah sudah memiliki anak perempuan bernama Fatimah yang kemudian menjadi kakak tiri Hamka.

Dikarenakan Haji Rasul sering bepergian untuk berdakwah, saat masih kecil, Hamka lebih sering menghabiskan waktu bersama neneknya, Siti Tarsawa. Ia belajar banyak hal dari neneknya, seperti bernyanyi, pencak silat, bersajak, dan menari.

Baca juga: Biografi & Profil Nabi Muhammad SAW

2. Pendidikan

Setelah membahas singkat mengenai masa kecilnya, dalam biografi Buya Hamka ini telah kami rangkum informasi terkait pendidikannya. Saat menginjak usia empat tahun, ia ikut orang tuanya pindah ke Padang Panjang. Di bawah bimbingan kakak tirinya, Fatimah, dirinya belajar membaca Alquran dan bacaan salat.

Saat berusia tujuh tahun, dirinya sempat belajar di Sekolah Desa. Pada 1916, ia menempuh dua pendidikan sekaligus. Di pagi hari belajar di Sekolah Desa, sedangkan sore harinya memperdalam ilmu agama di kelas Diniyah School. Sedari kecil, laki-laki ini memang sudah menunjukkan kesukaannya pada bidang bahasa, sehingga cepat sekali menguasai bahasa Arab.

Pada tahun 1918, setelah melalui 3 tahun belajar di Sekolah Desa, dirinya memutuskan untuk berhenti. Haji Rasul kemudian memasukkannya ke pondok Thawalib, yaitu sekolah yang memiliki tujuan untuk memperdalam ilmu dan mengembangkan agama Islam.

Di sana, Buya Hamka diwajibkan mempelajari dan menghafalkan kitab-kitab klasik, kaidah mengenai nahwu, dan ilmu saraf. Karena selalu dituntut hafalan, Hamka merasa sangat jenuh dan tak nyaman, sehingga sering membolos. Meski merasa jenuh, ada satu pelajaran yang membuatnya semangat belajar, yakni ilmu arudh yang membahas syair dalam bahasa Arab.

Kendati sibuk dengan kegiatan belajar, ia dikenal sebagai anak nakal yang suka menjahili teman-temannya. Hamka kerap memaksa teman-temannya untuk mengikuti dan memenuhi keinginannya. Terkadang, dirinya juga membohongi sang ayah agar dapat pergi ke bioskop untuk menonton film bisu.

3. Perceraian Orang Tua

Pada tahun 1920, saat berusia 12 tahun, Hamka harus menerima kenyataan pahit karena orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Perpisahan tersebut membuatnya sangat sedih dan terpukul sehingga memutuskan untuk tak bersekolah selama beberapa hari.

Ia menghibur hatinya dengan cara menghabiskan waktu berkeliling kampung yang ada di Padang Panjang. Pria yang suka berpetualang ini juga sering mengunjungi dan menyaksikan keindahan danau Maninjau yang bisa menenangkan hatinya. Sayangnya, gara-gara sering membolos dan berkeliling kota, ia kerap dimarahi dan dihukum oleh sang ayah.

Dibayang-bayangi ketakutan terhadap sang ayah, Hamka kembali mengikuti kegiatan belajar seperti biasa. Saat pagi dirinya belajar di Sekolah Diniyah, kemudian sore berangkat ke Thawalib, lalu kembali ke rumah menjelang maghrib.

4. Hobi Membaca Buku

Pada suatu hari, Hamka mendapati salah satu gurunya, Zainuddin Labay El Yunusy membuka perpustakaan dan persewaan buku. Sejak saat itu, ia lebih sering menghabiskan waktunya untuk berkunjung ke perpustakaan dan membaca buku. Beragam buku telah dibacanya, seperti karya sastra terbitan Balai Pustaka, cerita China, dan karya terjemahan Arab.

Karena sering membaca, lelaki ini pun jadi suka menulis. Ia sering menulis terjemahan buku berbahasa Arab. Bahkan, Hamka pernah menulis dan mengirim surat cinta kepada teman perempuannya yang disadur dari buku-buku yang pernah dibacanya.

Sayangnya, uang sakunya terkadang tak cukup untuk menyewa buku. Oleh sebab itu, Hamka rela bekerja serabutan seperti memotong karton, membuat adonan lem, dan membuat kopi. Seluruh upahnya selalu dihabiskannya untuk menyewa buku.

Agar hobinya itu tidak mengganggu sekolah, dirinya mengatur waktunya untuk membaca buku, yakni sepulang sekolah Diniyah dan sebelum berangkat ke Thawalib. Selama kurang lebih tiga jam ia menghabiskan waktu untuk membaca.

Terkadang, buku cerita dibawanya pulang untuk dibaca di rumah. Sayangnya, sang ayah tak menyukai kegemarannya membaca karya sastra dan fiksi. Oleh karena itu, saat diperhatikan oleh ayahnya, dirinya langsung meletakkan buku cerita yang sedang dibacanya dan berpura-pura membaca buku agama agar tak dimarahi.

5. Suka Berpetualang

Selain membaca buku, artikel biografi Buya Hamka ini akan membahas hobinya yang lain, yakni berpetualang dari satu tempat ke tempat lain. Pascaperceraian orang tuanya, Hamka lebih suka bepergian jauh sendirian.

Jiwa petualang memang telah mendarah daging di dirinya. Ketika berusia 15 tahun, pria yang lahir di tahun 1908 ini memberanikan diri melakukan perjalanan ke Pulau Jawa sendirian dan tanpa sepengatahuan sang ayah. Berbekal uang saku dari neneknya, dirinya menempuh perjalanan melalui jalur darat dan singgah sebentar di Bengkulu.

Sayangnya, saat di Bengkulu, Hamka malah terkena penyakit malaria. Dibantu saudaranya, ia kembali ke rumah sang ayah. Mengetahui sifat Hamka yang suka bepergian sendiri, Haji Rasul memberikan sebutan Si Bujang Jauh pada anaknya.

Setahun setelahnya, tepatnya di tahun 1924, remaja berusia 16 tahun ini memulai lagi perjalanannya ke Pulau Jawa. Sesampainya di Jawa, pria yang gemar membaca ini menumpang di rumah saudaranya di Yogyakarta untuk belajar tafsir Alquran.

Ia mempelajari dan mengupas ayat-ayat Alquran bersama dengan Ki Bagus Hadikusumo. Kemudian, dirinya mulai mengenal organisasi Sarekat Islam dan bergabung menjadi anggotanya. Melalui pelatihan-pelatihan yang diadakan Sarekat Islam, ia belajar gerakan sosial dan politik yang salah satunya dipelopori oleh HOS Tjokroaminoto.

Tak hanya itu, selama tinggal di Yogyakarta, dirinya menemukan makna Islam baginya, yakni suatu agama yang hidup, penuh perjuangan, dan memiliki pendirian yang dinamis. Setelah enam bulan di sana, ia kemudian bertolak ke Pekalongan untuk bertemu dan belajar pada kakak iparnya, Ahmad Rasyid Sutan Mansur.

Dari pertemuannya itu, pria ini mengukuhkan tekadnya untuk terjun ke dunia dakwah. Dirinya juga mendapat kesempatan untuk mengikuti berbagai pertemuan Muhammadiyah dan berlatih berpidato di depan umum.

6. Pergi ke Makkah

Pada akhir 1925, Hamka dan Sutan Mansur diutus ke Minangkabau untuk berdakwah dan merintis cabang organisasi Muhammadiyah. Mereka mendirikan Muhammadiyah di beberapa tempat, salah satunya adalah kampung halaman Hamka, Padang Panjang.

Kepulangannya tentu disambut baik, tapi ia dianggap hanya sebagai tukang pidato bukan ahli agama. Ia dinilai tidak fasih dalam membaca bahasa Arab. Hal itu dikait-kaitkan dengan masa lalu Hamka yang tak menyelesaikan pendidikannya di Thawalib.

Ditambah lagi, sang ayah sering mengatakan pada Hamka bahwa ilmu pengetahuan dan pendidikan itu penting, karena pidato saja adalah hal yang percuma. Perkataan sang ayah membuatnya sedih dan kecil hati.

Tak ingin berlama-lama larut dalam kekecewaan, pada awal Februari 1927, pria ini memutuskan untuk pergi sendiri ke Arab tanpa izin dari ayahnya. Ia menumpangi kapal bersama rombongan jemaah haji Indonesia ke Makkah. Karena kepiawaiannya dalam membaca Alquran, dirinya begitu dihormati oleh para jemaah.

Setibanya di Makkah, Hamka menumpang di rumah salah satu pemandu haji Indonesia, yakni Syekh Haji Amin Idris. Di sana, ia sempat bekerja di percetakan agar bisa mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Di waktu senggang, laki-laki ini menghabiskan waktunya untuk membaca buku, buletin Islam, dan kitab-kitab klasik berbahasa Arab.

Ketika ibadah haji hendak dilaksanakan, ia bergabung dengan orang-orang Indonesia yang terhimpun dalam Persatuan Hindia-Timur. Saat manasik haji, ia dipercaya menemui putra Ibnu Saud, Amir Faishal dan Imam Besar Masjidil Haram, Abu Samah.

Awalnya, dirinya sempat berencana untuk menetap di Makkah. Namun, ia mendapat nasihat dari salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, Agus Salim, untuk mengembangkan diri dan turut berjuang di tanah air sendiri.

7. Pernikahan

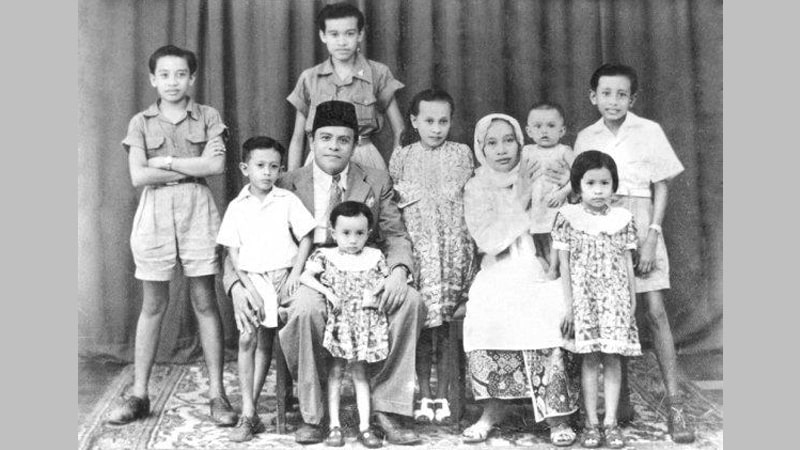

(Sumber: Wikipedia Commons)

Melalui biografi Buya Hamka ini, kamu juga akan mendapatkan informasi mengenai kisah cintanya. Sepulangnya dari Makkah, ia tak langsung ke Padang Panjang, melainkan singgah sementara di Medan.

Barulah pada tahun 1927, ia mengunjungi sang ayah di Padang Panjang. Setiba di kampung halaman, Hamka terkejut karena rumahnya telah luluh lantah akibat adanya gempa bumi. Berniat untuk menebus rasa bersalah, Hamka memutuskan untuk mengabulkan permintaan sang ayah, yakni menikah.

Pada 5 April 1927, ia menikah dengan gadis pilihan ayahnya, Siti Raham binti Endah Sutan. Mereka lalu dikaruniai 12 anak yang memiliki nama panggilan Hisyam, Husna, Zaki, Rusydi, Fachry, Azizah, Irfan, Aliyah, Fathiyah, Hilmi, Afif, dan Shaqib. Sayangnya, Hisyam dan Husna meninggal saat masih balita.

Selama hidupnya. Hamka sudah menikah dua kali. Semenjak sang istri meninggal, yakni pada 1 Januari 1972, ia menikah lagi dengan Siti Khadijah. Pernikahan tersebut berlangsung atas saran dari anak-anaknya.

Baca juga: Biografi & Profil Uztadz Abdul Somad

Perjalanan Karier

Seperti yang banyak orang ketahui, Buya Hamka merupakan seorang ulama sekaligus sastrawan. Jika Anda penasaran, bagaimana awal mula profesi itu bisa ditekuninya, simak terus biografi Buya Hamka ini, ya!

1. Menekuni Dunia Jurnalistik

Kalau kamu membaca biografi Buya Hamka ini dari awal, mungkin masih ingat kalau ia pernah singgah di Medan. Kota tersebut bisa dibilang menjadi saksi biksunya dalam menekuni bidang jurnalistik. Ia pertama kali menulis artikel tentang pengalaman menunaikan ibadah haji yang dimuat di harian Pelita Andalas pada tahun 1927.

Kemudian, ia menulis mengenai ajaran Thawalib dan gerakan reformasi Islam di Minangkabau. Ia juga menulis artikel untuk majalah Seruan Islam. Berawal dari membuat artikel-artikel itulah ia semakin yakin bahwa passion-nya adalah menulis.

Tak hanya untuk majalah dan surat kabar, dirinya juga mengirimkan tulisannya ke Suara Muhammadiyah dan Bintang Islam. Akan tetapi, honor yang diberikan atas karya tulisnya saat itu tak banyak. Untuk mencukupi hidupnya, pria yang pandai ini mengajar pedagang-pedagang kecil di Kebun Bajalinggi. Dari situlah ia mendapatkan inspirasi untuk menulis novel berjudul Merantau ke Deli.

Di tahun 1928, ia tak hanya menjadi penulis saja tapi juga bekerja sebagai editor di majalah Kemajuan Masyarakat. Ia juga pernah menjadi editor majalah Gema Islam, Pedoman Masyarakat, dan Panji Masyarakat.

Pada saat kembali ke kampung halaman, ia menerbitkan roman pertamanya dalam bahasa Minangkabau berjudul Si Sabariyah. Ketika terbit, Si Sabariyah laris di pasaran dan telah dicetak ulang sebanyak tiga kali. Hal itu membuatnya semakin semangat untuk melaksanakan dakwah melalui tulisan.

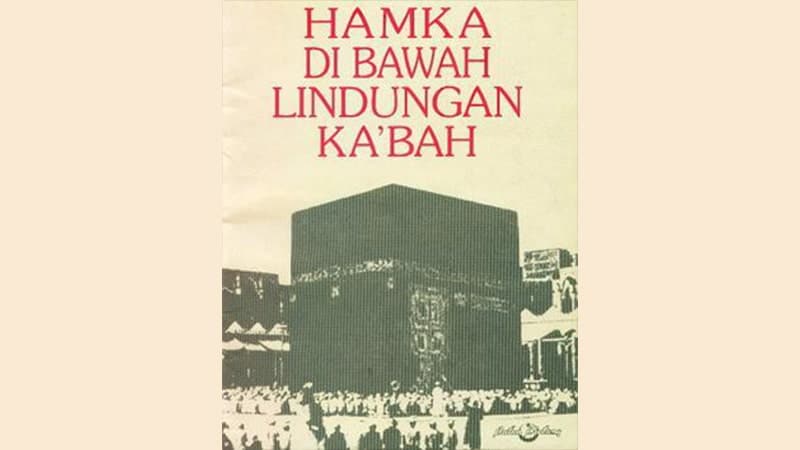

Ia juga menulis buku autobiografi, biografi, sejarah, tasawuf modern, fikih, teologi, tafsir, pemikiran, pendidikan, dan masih banyak lagi. Beberapa karya besarnya meliputi Tafsir al-Azhar, novel Merantau ke Deli, Di Bawah Lindungan Ka’bah, dan Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck.

2. Tergabung dalam Organisasi Muhammadiyah

(Sumber: Wikipedia Commons)

Tiga bulan setelah menikah, ia mengajak Siti Raham pindah ke Pandang Panjang. Awalnya, ia berprofesi sebagai seorang guru Agama, lalu mendirikan organisasi Muhammadiyah cabang Padang Panjang sekaligus menjadi ketuanya.

Tak hanya itu saja, ia juga merangkap jabatan sebagai pimpinan sekaligus pengajar di Tabligh School yang dibentuk oleh Muhammadiyah. Sekolah ini setara dengan Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah Pertama. Tabligh School memberikan pengajaran tentang kepemimpinan, strategi, dan penyebaran dakwah Muhammadiyah.

Pada tahun 1931, Hamka membuka cabang Muhammadiyah di Bengkalis, Makasar. Ia mendirikan Tabligh School seperti di Padang Panjang untuk menggantikan sistem pendidikan tradisional di Makassar. Berselang tiga tahun, Tabligh School berkembang menjadi Madrasah Muallimin Muhammadiyah.

Selama di Makassar, ia tak hanya fokus pada organisasi Muhammadiyah, tapi juga fokus pada jurnalistik. Ia sempat mengeluarkan majalah Islam Tentera sebanyak empat edisi dan majalah Al-Mahdi sebanyak sembilan edisi.

Pada tahun 1934, ia kembali ke Padang Panjang dan dipilih menjadi pemimpin Kulliyatul Mubalighin yang bertujuan untuk menyiapkan kader guru sekolah menegah tsanawiyah. Di waktu yang sama, ia juga diangkat menjadi anggota Majelis Konsul Muhammadiyah Sumatra Tengah.

Mempopulerkan Nama Hamka

Bagaimana ia bisa dipanggil Hamka, padahal nama aslinya adalah Abdul Malik Karim Amrullah? Mungkin, pertanyaan tersebut sempat terlintas di benakmu. Jika ingin tahu jawabannya, simak ulasannya di biografi Buya Hamka berikut ini.

Pada tahun 1936, Hamka pergi ke Medan untuk memenuhi permintaan Muhammad Rasami, yakni memimpin redaksi majalah keagamaan bernama Pedoman Masyarakat dan memelopori jurnalistik Islam. Pedoman Masyarakat sendiri adalah sebuah majalah yang membahas tentang pengetahuan umum, sejarah, dan agama Islam.

Awalnya, Pedoman Masyarakat hanya mencetak 500 eksemplar di tahun 1935. Namun, semenjak kepemimpinan Hamka, jumlah cetakan melonjak naik hingga 4.000 eksemplar. Kenaikan produksi tersebut lantaran Hamka menjalin hubungan intelektual dengan sejumlah tokoh pergerakan.

Selain menjadi pemimpin, ia juga menjadi penulis sekaligus editor. Ia dengan berani menulis sindiran atas sikap pemerintah kolonial terhadap Hatta dan Sutan Sjahrir. Melalui Pedoman Masyarakat inilah ia memperkenalkan nama pena “Hamka”.

Nama pena tersebut adalah singkatan dari namanya, Abdul Malik Karim Amrullah, yang di depannya ditambah gelar “haji” (H). Semenjak saat itu, orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Hamka. Sementara Buya adalah gelar yang ia dapatkan atas profesinya sebagai ulama di ranah Minang.

Turut Berjuang Melawan Penjajah

Artikel biografi Buya Hamka ini bakalan kurang lengkap kalau belum menyinggung soal keterlibatannya dalam melawan penjajah. Pada tahun 1942, majalah Pedoman Masyarakat yang dirintis oleh Buya Hamka dibubarkan oleh sekutu Jepang. Mulai sejak itu, ia fokus pada memimpin Muhammadiyah.

Selama perang kemerdekaan, ia melakukan kegiatan tablig revolusi, yakni menjadi penghubung di antara ulama dengan para pejuang kemerdekaan. Ia bersama dengan para pemimpin dan ulama mendirikan Barisan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK) guna mengobarkan semangat para pejuang.

Pada 12 Agustus 1947, di saat Front Pertahanan Nasional (FPN) dibentuk secara resmi, Muhammad Hatta menunjuk Hamka sebagai pemimpin. Bersama dengan pimpinan lain, ia berhasil mengumpulkan kurang lebih 500.000 pemuda berusia 17–35 tahun untuk berjuang bersama.

Baca juga: Biografi & Profil RA Kartini

Pindah ke Jakarta

Sebelumnya artikel biografi ini telah mengulik kisah hidup Buya Hamka selama berada di Sumatra. Kini, tibalah saatnya untuk membahas perjalanan hidupnya saat memutuskan pindah ke Jakarta. Seperti apa kira-kira kisahnya? Simak ulasannya berikut ini.

1. Awal Karier

Pada 1949, Hamka mengajak istri dan anak-anaknya bermigrasi ke Jakarta untuk memulai hidup baru. Setibanya di sana, mereka menyewa rumah milik keluarga keturunan Arab di daerah Kebun Jeruk.

Awalnya, Hamka mengandalkan honor dari hasil penjualan buku-buku yang diterbitkannya di Medan untuk bertahan hidup di Jakarta. Namun ternyata, penghasilan tersebut belum cukup untuk menghidupi keluarganya. Oleh sebab itu, ia juga bekerja sebagai penulis di surat kabar Merdeka dan majalah Pemandangan.

Tak hanya itu saja, ia juga menulis sekaligus menjadi editor di rubrik Dari Perbendaharaan Lama yang terbit setiap hari minggu di surat kabar Abadi. Ia pun sempat mengirim beberapa karya tulisan untuk diterbitkan di majalah Mimbar Indonesia yang saat itu dipimpin oleh H.B. Jassin.

Selain bekerja di bidang jurnalistik, ia juga pernah menjadi pegawai pemerintah. Menteri negara dalam kabinet pertama Indonesia, KH Wahid Hasyim, mengangkat Hamka sebagai pegawai Kementerian Agama pada tahun 1949.

Ia dipercaya untuk mengajar perguruan tinggi Islam di berbagai perguruan tinggi Islam, seperti Universitas Islam Jakarta, PTAIN Yogyakarta, dan Universitas Muslim Ujung Pandang. Tak hanya itu, ia juga kerap diundang untuk mengisi ceramah di berbagai tempat.

Baca juga: Biografi & Profil Jendral Sudirman Lengkap

2. Terjun ke Dunia Politik

Selain menjadi pegawai pemerintah, pada saat yang sama, Hamka terjun ke dunia politik. Ia menjadi anggota Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) yang memperjuangkan Islam melalui mekanisme kontitusional.

Sayangnya, presiden pada saat itu, Soekarno, melarang pegawai pemerintah tergabung dalam anggota partai. Oleh karenanya, Hamka memilih mengundurkan diri dari pegawai pemerintah. Kemudian, ia terpilih sebagai anggota Dewan Konstituante Jawa Tengah pada pemilu 1955.

Selama masa jabatan, ia pernah menolak gagasan pemerintah yang menerapkan Demokrasi Terpimpin. Bersama Natsir, Roem, dan Anshari, mereka memperjuangkan Islam sebagai dasar negara Indonesia. Hamka menyuarakan bahwa syariat Islam lebih baik dari dasar-dasar Pancasila.

3. Tuduhan Makar Hingga Masuk Penjara

Salah satu topik menarik yang akan dibahas di biografi ini adalah kasus yang menimpa Buya Hamka. Tergabungnya Hamka dalam partai Masyumi membuatnya menjadi bulan-bulanan pihak Partai Komunis Indonesia (PKI). Mereka (pihak PKI) sempat menuduh Hamka merencanakan makar alias perbuatan dengan maksud menyerang pemerintahan Soekarno. Ia juga dituduh merencanakan pembunuhan terhadap Presiden Soekarno.

Karena tuduhan-tuduhan tersebut, dirinya ditangkap dan sempat diasingkan di Sukabumi. Selama 15 hari, ia menjalani pemeriksaan yang sangat kejam, hingga membuatnya sempat ingin bunuh diri. Sampai akhirnya, ia jatuh sakit dan dipindahkan ke Rumah Sakit Tahanan Persahabatan Rawamangun. Selama menjalani perawatan, ia menulis Tafsir al-Azhar agar hatinya jauh lebih tenang.

Setelah sembuh dari penyakitnya, tepatnya pada 28 Agustus 1964, ia ditetapkan sebagai tahanan politik selama dua tahun. Selama masa tahanan, Buya Hamka diizinkan untuk membawa buku bacaan. Hamka juga mengisi waktu dengan menyelesaikan Tafsir al-Azhar.

4. Membentuk Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Usai dibebaskan dari penjara, tepatnya di tahun 1966, Hamka menjadi perwakilan Indonesia untuk beberapa pertemuan internasional. Ia berkunjung ke Malaysia, Aljazair, Spanyol, Roma, Turki, London, Arab, dan beberapa negara lain untuk menjalin hubungan internasional.

Hamka juga pernah diundang ke Konferensi Tingkat Tinggi Islam yang membahas konflik Palestina-Israel di Maroko. Bisa dibilang, nama Hamka tak hanya dikenal di Indonesia, tapi juga mancanegara.

Pada tahun 1970, Pusat Dakwah Islam Indonesia berunding untuk membentuk sebuah majelis ulama. Awalnya, gagasan tersebut ditentang oleh Mohammad Natsir dan Kasman Singodimedjo, karena dianggap akan menguntungkan pemerintah saja. Namun, Hamka memiliki pandangan lain.

Ia beranggapan pembentukan majelis itu penting karena bisa menjadi jembatan antara pemerintah dan umat Islam. Setelah melalui perundingan dan pertimbangan yang sangat panjang, pada akhirnya, Majelis Ulama Indonesia terbentuk pada 26 Juli 1975.

5. Terpilih Sebagai Ketua MUI

Dengan segala pertimbangan dan permusyawaratan, di saat yang sama dengan pembentukan MUI, Hamka dipilih sebagai ketua. Pada saat pelantikan, ia menyatakan bahwa dirinya memang telah populer di beberapa negara, tapi bukan berarti ia sebaik-baiknya ulama.

Meski sempat diragukan oleh beberapa pihak, selama masa jabatan, ia berhasil membangun citra MUI sebagai lembaga berwibawa yang mewakili suara umat Islam. Sewaktu menjabat, ia juga tak meminta sepeser pun uang. Ia meminta agar honornya selama menjadi ketua dialokasikan untuk pembangunan masjid Al-Azhar di Kebayoran Baru.

Pada tahun 1978, untuk kali pertama, Hamka mewakili MUI menentang pandangan pemerintah. Penyebabnya adalah pencabutan peraturan libur selama bulan Ramadhan yang dilakukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Daoed Joesoef.

Tanggal 6 Mei 1978, MUI dan Daoed melakukan pertemuan mengenai masalah libur Ramadhan. Sayangnya, pertemuan dialogis mereka buntu alias tidak menemukan titik temu, tak menghasilkan apa-apa, dan berakhir pada ketidaksetujuan satu sama lain.

6. Mengundurkan Diri Sebagai Ketua MUI

Pada tahun 1981, lagi-lagi Hamka bertentangan dengan pemerintah. Kali ini, pemicunya adalah banyaknya instasi pemerintah yang menyatukan perayaan Natal dan Idul Fitri karena tanggalnya berdekatan. Menanggapi hal tersebut, MUI mengeluarkan fatwa tentang keharaman perayaan Natal bagi umat Islam.

Munculnya fatwa tersebut membuat MUI dikecam pemerintah. Alamsyah Ratu Perwiranegara, menteri agama saat itu, menuntut MUI untuk mencabut fatwanya karena dianggap mengusik kerukunan antar umat beragama.

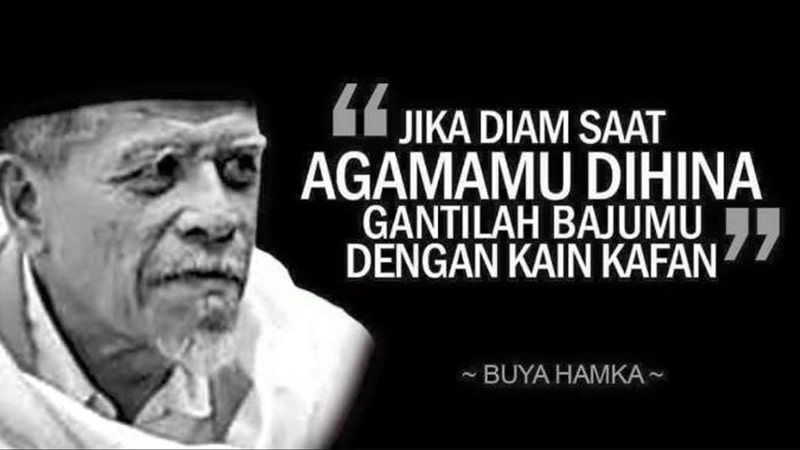

Menanggapi tuntutan tersebut, Hamka memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai ketua. Ia memang dikenal sebagai pria yang teguh akan pendiriannya. Oleh karenanya, haram baginya mencabut kembali fatwa yang telah diputuskannya.

Karya-Karya Buya Hamka

Berapa banyak karya yang telah ditulisnya? Apa saja buku-bukunya? Mungkin, ada banyak orang yang penasaran dengan hal tersebut. Apakah kamu juga ingin tahu? Biografi Buya Hamka berikut akan membahas beberapa karya tulisannya.

Menurut Yunan Nasution, jurnalis asal Sumatra, Hamka telah menulis sebanyak 84 buku dalam kurun waktu 57 tahun. Meskipun tidak menyelesaikan pendidikan formal, ia memiliki pengetahuan yang sangat luas karena kegemarannya dalam membaca dan berpetualang.

Ia pernah mengkritik adat Minangkabau tentang adanya pernikahan satu daerah melalui novel berjudul Merantau ke Deli. Melalui novelnya itu, ia ingin memberitahu masyarakat Minangkabau bahwa asal daerah bukanlah jaminan pernikahan akan bertahan lama.

Selain itu, Hamka juga pernah menulis buku tentang adat Minangkabau berjudul Di Bawah Lindungan Ka’bah yang menggolongkan masyarakat berdasarkan harta, pangkat, dan keturunan. Hal itu sangatlah bertentangan dengan agama Islam yang memandang kedudukan manusia itu semua sama. Pada tahun 2011, novel tersebut diadaptasi ke sebuah film berjudul sama.

Tenggelamnya Kapal Van der Wijck, salah satu novel roman karyanya, juga pernah difilmkan pada tahun 2013. Dulu, novel-novelnya memang cukup laris di pasaran dan telah dicetak berulang kali.

Meski begitu, sebagai seorang ulama, dulu dirinya pernah dianggap tidak pantas menulis roman percintaan. Ia bahkan pernah dijuluki Kiai Cabul karena menulis Tenggelamnya Kapal Van der Wijck. Menanggapi hinaan tersebut, ia menulis esai di Pedoman Masyarakat untuk menyatakan bahwa roman percintaan itu berpengaruh positif terhadap pembacanya.

Selain menulis novel, Buya Hamka juga pernah menguraikan sejarah kebangkitan Islam di Minangkabau lewat buku berjudul Ayahku yang didekasikannya untuk sang ayah, Abdul Karim Amrullah.

Salah satu karyanya yang dianggap paling berkesan adalah Tafsir al-Azhar yang ditulisnya saat dipenjarakan rezim Soekarno. Menurut salah satu peneliti asal Malaysia, tafsir tersebut merupakan tafsir pertama yang ditulis secara komprehensif di Indonesia.

Kontroversi

Kamu masih semangat menyimak biografi Buya Hamka ini, kan? Setelah membahas singkat soal karya-karyanya, kini saatnya mengulik kontroversinya. Pada tahun 1962, novelnya yang berjudul Tenggelamnya Kapal Van der Wijck dituding memplagiat Sous les Tilleuis karya pengarang asal Prancis, Jean Baptiste Alphonse.

Seorang jurnalis bernama Abdullah Said Patmadji pernah menulis keraguannya terhadap karya Hamka di rubrik surat kabar harian bernama Bintang Timur pada 7 September 1962. Ia menjelaskan bahwa Tenggelamnya Kapal Van der Wijck sangat mirip saduran yang ditulis Mustafa Luthfi. Namun, tudingan tersebut sama sekali tidak ditanggapi oleh Buya Hamka.

Pada 14 September 1962, dirinya kembali menulis esai sindiran dengan judul Aktor Tunggal dalam ‘Bohong di Dunia’ di surat kabar Bintang Timur. Bohong di Dunia sendiri adalah novel karya Buya Hamka. Abdullah Said juga secara terang-terangan menulis esai berjudul Aku Mendakwa Hamka Plagiat!.

Namun, Buya Hamka selalu bungkam. Ia tak angkat suara terkait kasus tuduhan plagiat yang menimpanya tersebut. Hal itu membuat beberapa pembaca kecewa dengan sikap diamnya. Namun, ada pula banyak orang yang membelanya.

Akhir Hayat

Inilah akhir perjalanan Buya Hamka yang sekaligus menjadi akhir dari biografi ini. Tak berselang lama setelah pengunduran dirinya sebagai Ketua MUI, kesehatannya mengalami penurunan sehingga harus menjalani beragam pemeriksaan di rumah sakit Pertamina.

Meski telah dirawat secara intensif selama berhari-hari, keadaan Hamka tak kunjung membaik. Pada tanggal 23 Juli 1981, keadaannya semakin kritis hingga mengalami kondisi koma. Ia pun harus dibantu alat pacu jantung untuk bertahan hidup karena organ ginjal, paru, jantung, dan saraf sentralnya tidak berfungsi secara baik.

Keesokan harinya, 24 Juli 1981, anak-anaknya sepakat untuk melepas alat pacu jantung yang tersemat di tubuh sang ayah. Tak lama kemudian, Buya Hamka menghembuskan nafas terakhirnya di usia 73 tahun.

Sebelum dimakamkan, jenazahnya disemayamkan di kediamannya, Jalan Raden Fatah III, Jakarta. Kemudian dimakamkan di Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Presiden Kedua Soeharto dan Wakil Presiden Adam Malik saat pemakaman turut hadir untuk memberi penghormatan terakhir.

Untuk mengenang jasa dan perjuangan Buya Hamka, pada tahun 2011, secara anumerta dirinya mendapat gelar Bintang Mahaputra Utama dan ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional Indonesia. Selain itu, namanya juga diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam di Jakarta, yaitu Universitas Muhammadiyah Hamka.

Baca juga: Biografi & Profil Lengkap Bung Tomo

Sudah Puas dengan Informasi Seputar Biografi Buya Hamka?

Itu tadi adalah biografi Buya Hamka, mulai dari kehidupan pribadi, perjalanan karier, hingga akhir hayatnya. Semoga kamu sudah cukup puas dengan informasi yang telah kami sajikan, ya! Lalu, kira-kira pelajaran apa yang kamu bisa petik dari Buya Hamka?

Jika kamu perhatikan dengan seksama kisahnya yang ada di artikel biografi ini, Buya Hamka adalah seseorang yang teguh dalam pendiriannya. Ia juga memiliki semangat yang tinggi untuk belajar dan membagikan ilmunya.

Meskipun tak menempuh pendidikan secara formal, ia berhasil mendapat Gelar Kehormatan yang diberikan oleh Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdul Razak, di Universitas Kebangsaan Malaysia. Hal itu tentunya tak lepas dari kepandaiannya yang diperoleh dari membaca dan menulis buku.

Nah, kalau kamu ingin membaca biografi tokoh-tokoh inspiratif selain Buya Hamka, langsung saja kepoin KepoGaul.com. Tak hanya biografi tokoh saja, di sini juga ada banyak artikel yang membahas film, tempat wisata, kuliner, dan masih banyak lagi. Selamat membaca!